大蔵院の由来(詳細)・歴代住職

ここでは

大蔵院の由来に関する

開創について詳細に説明し

その後

歴代住職を紹介します

(歴代住職へ進む)

大蔵院の開山・開基

明石の禅寺 大蔵院の

開山と開基については

以下のように伝わっています

開山

中巌円月禅師

開基

赤松祐尚公

大蔵院の開創年

開創時から残る資料は

現存していません

そのため

他の資料から

推測するしかありません

結論から言うと

大蔵院の開創は

嘉吉元年(西暦1441年)

と思われます

ここからは

開創についての推測を

記載します

大蔵院の口伝

まず最初に

大蔵院の口伝を紹介します

それは

以下のようなものです

嘉吉の乱の際

出陣した赤松祐尚公の陣屋を寺院とした

これが

大蔵院のはじまりである

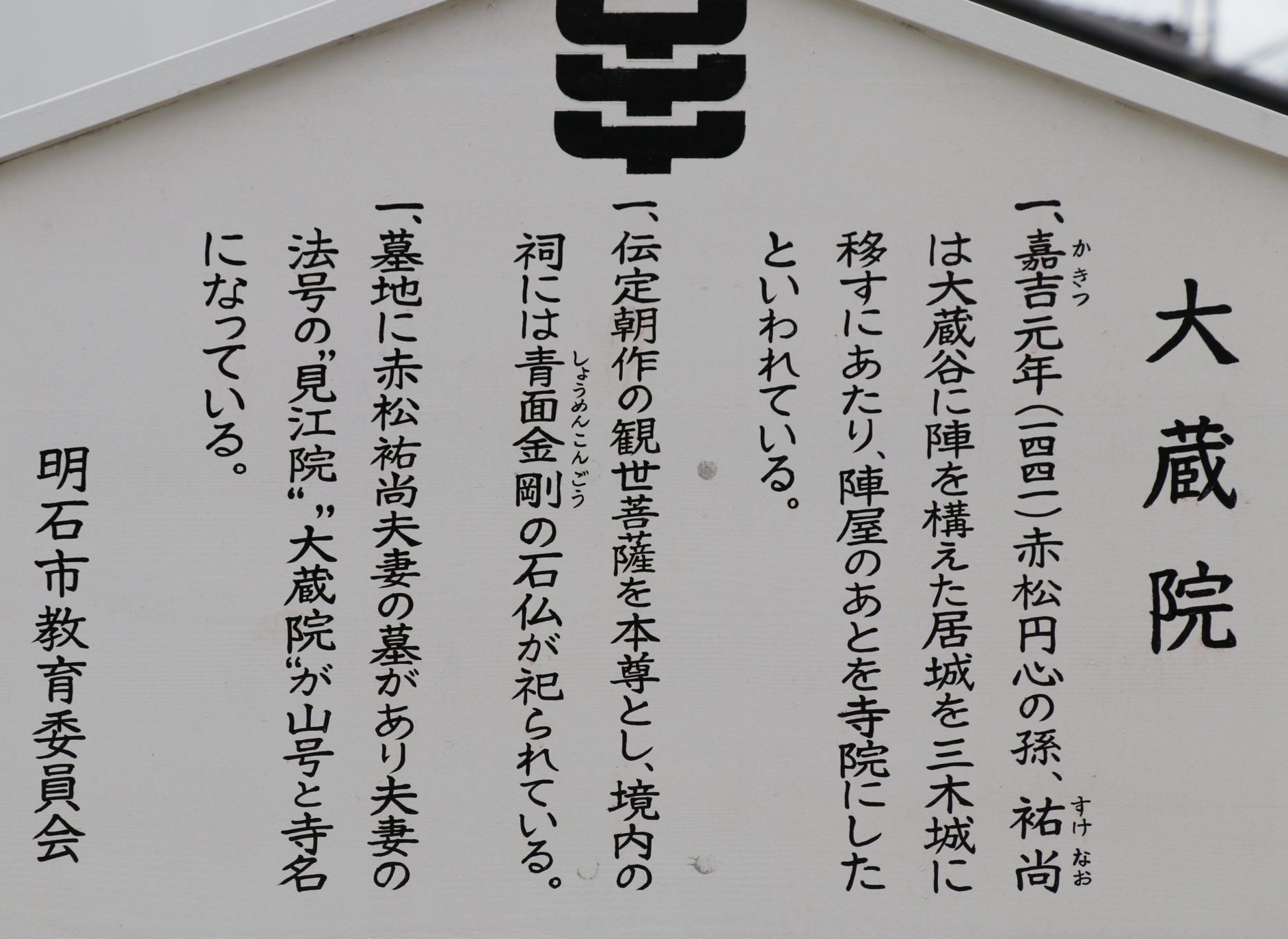

大蔵院山門前に立つ

明石市教育委員会の立て札にも

この趣旨が書かれています

江戸中期の地誌 播磨鑑にも

同じような記載があります

しかし

明確な間違いがあります

それは

「赤松円心公の孫、祐尚(すけなお)は・・」

という一文です

赤松祐尚(すけなお)公は

赤松円心(えんしん)公の

孫(まご) ではなく

ひ孫(まご) に当たります

赤松氏/略系図

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

赤松家 家系図の一部

|

赤松氏4代当主 赤松則村(円心)

|

5代当主 範資(円心の嫡男)

6代当主 則祐(範資の弟)

|

7代当主 義則(則祐の子)

|

8代当主 満祐(義則の嫡男)

以下は満祐の弟たち

祐尚(祐之)(大蔵院 開基)

則友

義雅

則繁

竜門寺直操

明石記

享保年間(1716-1736年)に

作成されたとみられる

明石藩領内の地誌 明石記には

以下の記述があります

見江山 大蔵院

禅宗済家南禅寺末寺

開山釈中巌

嘉吉年中赤松円心之孫祐尚創建之

(中略)

嘉吉年祐尚創建トアル時ハ

時代 満祐入道播磨合戦ノ時也

開山釈中巌

という一文は

開山は「お釈迦様の弟子である中巌」

つまり

大蔵院の開山は中巌円月禅師である

という意味であり

嘉吉年中赤松円心之孫祐尚創建之

ここでも

孫とひ孫を間違えていますが

嘉吉年間に

赤松円心の孫の赤松祐尚が

之(大蔵院)を創建した

という意味です

少なくとも江戸時代中期には

開山 中巌円月禅師

開基 赤松祐尚公

と伝わっていた事が分かります

開山と開基の年表

次に

開山と開基の年表を見てみます

開山 中巌円月禅師には

中巖月和尚自暦譜と言う

書物があります

この書物には

お弟子さんが書き足した

示寂(亡くなった)年も

記載されています

中巖月和尚自暦譜によれば

中巌円月禅師は

正安2年(1300年)1月6日に

鎌倉で誕生され

応安8年(西暦1375年)1月8日に

建仁寺にあった塔頭 妙喜世界で

示寂されたそうです

一方、

開基 赤松祐尚公は

赤松則村(円心)のひ孫であり

嘉吉の乱で知られる

赤松満祐の弟にあたりますが

詳細な記録がないため

生年月日は不明です

ただ

兄にあたる赤松満祐公の誕生が

1381年であることから

弟である赤松祐尚公は

1381年以降に生まれものと

推測されます

祐尚公の没年に関しては

嘉吉の乱が起こった嘉吉元(1441)年と

思われます

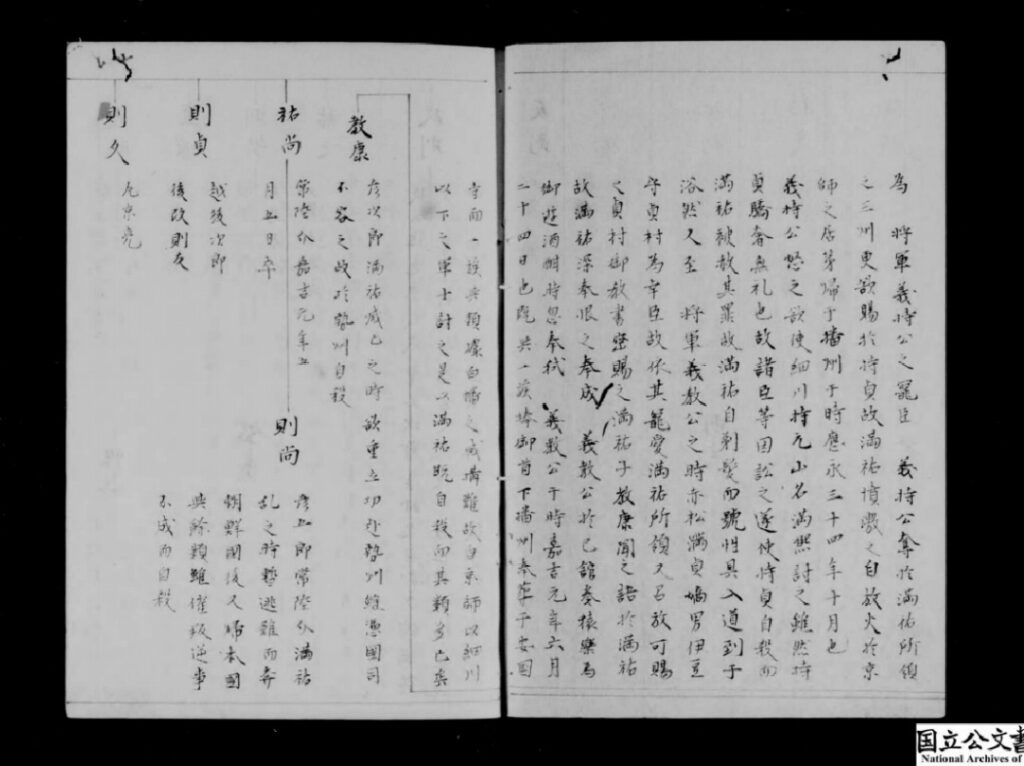

江戸時代に 徳川光圀公が

大日本史の編纂史料にすべく

儒臣等に命じ

名家伝来の系図を集成した

諸家系図纂(しょけけいずさん)には

「祐尚 常陸介 嘉吉元年五月五日卒」

とあります

『諸家系図纂』(大阪公立大学杉本図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100047113

また

当 大蔵院に伝わっている

過去帳でも

「嘉吉元年五月卒」と

記載されています

ただし

赤松祐尚公については

嘉吉の乱で討ち死

という説もあります

嘉吉の乱

嘉吉年祐尚創建トアル時ハ時代

満祐入道播磨合戦ノ時也

これは

前述の明石記の一文です

この満祐入道播磨合戦ノ時

にある播磨合戦こそ

嘉吉の乱です

ここでは

大蔵院 創建時に起こった

嘉吉の乱について

簡単に説明します

鎌倉時代の末期

足利幕府の成立に助力し

四職に選ばれた

赤松家という一族がありました

室町時代を通して

赤松家は代々

足利将軍家に仕え

播磨、摂津などの

守護大名を務めていましたが

嘉吉元(1441)年

6月24日

この時の赤松家当主

赤松満祐公は

結城合戦の祝勝の宴として

室町幕府6代将軍足利義教公を

京都の邸宅へ招き

そのまま将軍を暗殺しました

足利義教公は

有力守護や公家を圧迫したり

意に沿わない者を次々に誅殺するなど

理不尽な仕打ちを行っていました

そのため

赤松満祐公は

これに反発し

将軍を暗殺したものと

思われます

人々は 義教公の治世を

「万人恐怖」

と呼ぶほどでしたので

将軍の死は

「自業自得」とも記されました

(伏見宮貞成『看聞日記』)

将軍を失い混乱した幕府は

7月になり ようやく

赤松追討軍を編成

赤松家の本拠地である播磨の各地で

足利幕府の連合軍と赤松家との

戦いが行われました

幕府主力軍は山陽道を進み

神戸市の兵庫や塩屋、

明石の人丸塚(現在の明石城跡)や

蟹坂(和坂)などで

戦いが行われました

但馬や備中からは

山名宗全率いる山名軍が

播磨へ進み

真弓峠などで

戦いが行われました

次第に 大勢は決し

9月4日になると

赤松満祐公は

兵庫県たつの市の城山城に

籠城します

9月10日

幕府軍の総攻撃により

城山城は陥落しました

陥落に際し

当主 赤松満祐公は

息子や弟を 城から脱出させ

その後 切腹し

赤松家の本家は

滅びることになりました

この一連の出来事を

「嘉吉の乱」と言います

嘉吉の乱に関する

当時の一次資料は 幾つかあります

いづれの資料も

当主の赤松満祐については

詳しいのですが

大蔵院 開基の赤松祐尚公については

記載が少なく

内容も統一されていません

幕府軍と戦って

討ち死にしたとするものや

記載がないものや

嘉吉の乱の前に亡くなっており

息子の則尚公の名前しか

出てこないものなど

今となっては

どれが本当の記述か分かりません

ただし

各資料が統一してるのは

大蔵院開基 赤松祐尚公は

1441年の9月の時点で

亡くなっていると

記載していることです

勧請開山

まとめると

このような年表ができます

1300年 中巌円月禅師 誕生

1375年 中巌円月禅師 示寂

1381年 赤松満祐公 誕生

1381年以降 赤松祐尚公 誕生

1441年 赤松祐尚公 卒

中巌円月禅師が亡くなった年の

西暦1375年(応安8年)は

開基 赤松祐尚公の兄にあたる

赤松満祐公が生まれる前です

もちろん

開基 赤松祐尚公も生まれる前

なので

時間的なズレが生じています

しかし

これは

勧請開山で説明がつきます

勧請開山とは

本来の創建者でない徳の高い僧を

お寺の開山とするモノです

お弟子さんや法嗣にあたる僧侶が

すでに亡くなった師匠の僧侶を立て

開山とするものです

行基上人や法道仙人など

その例は少なくありません

臨済宗においても

京都五山の一つ 相国寺や

その塔頭の

鹿苑寺(金閣寺)

慈照寺(銀閣寺)などは

夢窓国師が亡くなった後に

開創された寺院ですが

夢窓国師を

勧請開山とされています

つまり

大蔵院は

赤松祐尚公が

中巌円月禅師の法嗣にあたる僧を頼り

中巌円月禅師を勧請開山として

創建したものと思われます

結論

諸家系図纂(しょけけいずさん)や

大蔵院 過去帳においては

赤松祐尚公が

5月に亡くなっていると

記載されていますので

これを踏まえると

大蔵院は

1441年(嘉吉元)年の

1月から5月までの期間に

創建されたものと思われます

または

大蔵院の口伝や

寺伝・明石市教育委員会の立て札

にあるように

嘉吉の乱の際

出陣した赤松祐尚公の陣屋を寺院とした

これが

大蔵院のはじまりである

とするならば

嘉吉の乱の最中に建てたか

嘉吉の乱の後に

生き延びた

嫡子の赤松則尚公や奥方等の縁者が

祐尚公の陣屋跡・屋敷跡を

大蔵院へと建て替えたのかもしれません

いずれにせよ

嘉吉年祐尚創建トアル時ハ時代と

明石記の一文にあるように

大蔵院は

嘉吉元年、西暦でいうと1441年に

創建されたものと思われます

遺跡 赤松祐尚公夫妻の墓

大蔵院 歴代住職

開創後から約250年間

この間の記録が失われています

これについては

大蔵院の第8世、大解宗脱和尚の

「前住統紀」に こうにあります

開山と中興開山の間が

260年程隔たりがあるが

その間當院は廃退して誰が住職として

ここに住したか判らず

又歴代の位牌も無い

又、風評も無い

.

というのも

天下が荒れて戦争などが起こって

万民も行方が判らなくなり

神社仏閣も多くは破壊され

修理も出来ないままになっている

.

ついに

寺院が粗末なあばら家となり

民家と同じようになってしまっている状態が続いていた

.

.

.

記録が失われた間も

住職は居たようですが

記録がありません

.

嘉吉の乱から約250年が経った頃

天翁慶祐座元禅師の名が

記録に現れます

天翁禅師は

出自記録こそ無いものの

示寂については

寛永12年(1635年)3月15日と

記録に残されています

そこで

寺を中興された天翁慶祐座元禅師を

中興開山 かつ 大蔵院の2世

として扱っています

.

これ以降は

記録が続いています

.

令和となった西暦2022年 現在には

第18世まで

大蔵院の歴代住職の記録は

続いています

ちなみに

東京大学 名誉教授 玉村竹二教授が

東大を退官論文で

大蔵院の歴史を研究されています

以下にリンクを貼っておきます

<論説>

播磨大蔵院考 玉村、竹二

東京大学史料編纂所報第4号 1970.3

歴代住職 一覧

開山 中巌円月禅師

( 応安八年一月八日 没)

第二世 天翁慶祐和尚

( 寛永十二年三月十五日 没)

中興開山

第三世 得岩宗鑑和尚

( 慶安四年四月七日 没)

第四世 舊田智藍和尚

( 天和二年一月七日 没)

第五世 蘭州祖秀和尚

( 正徳二年七月八日 没)

第六世 南嶺宗常和尚

( 享保十四年十二月三日 没)

第七世 法岩宗珉和尚

( 延享元年四月十五日 没

第八世 大解宗脱和尚

( 宝暦十二年九月十四日 没)

白隠禅師と交流在り

「禅語俗語解」の作成

「中巌禅師語録」

「東海一漚集」の出版

その他、色々な書物を残す

第九世 秀峰宗逸和尚

( 寛政四年二月十八日 没)

第八世 大解宗脱和尚と共に

「禅語俗語解」の作成

「中巌禅師語録」

「東海一漚集」

などの出版

第十世 鳳州宗眼和尚

( 文化六年十二月十一日 没)

平成末年まで存続していた旧本堂の建立

第十一世 春荘和尚

(~ 弘化二年六月二十八日 没)

第十二世 固道和尚

(~ 明治三年三月十六日 没)

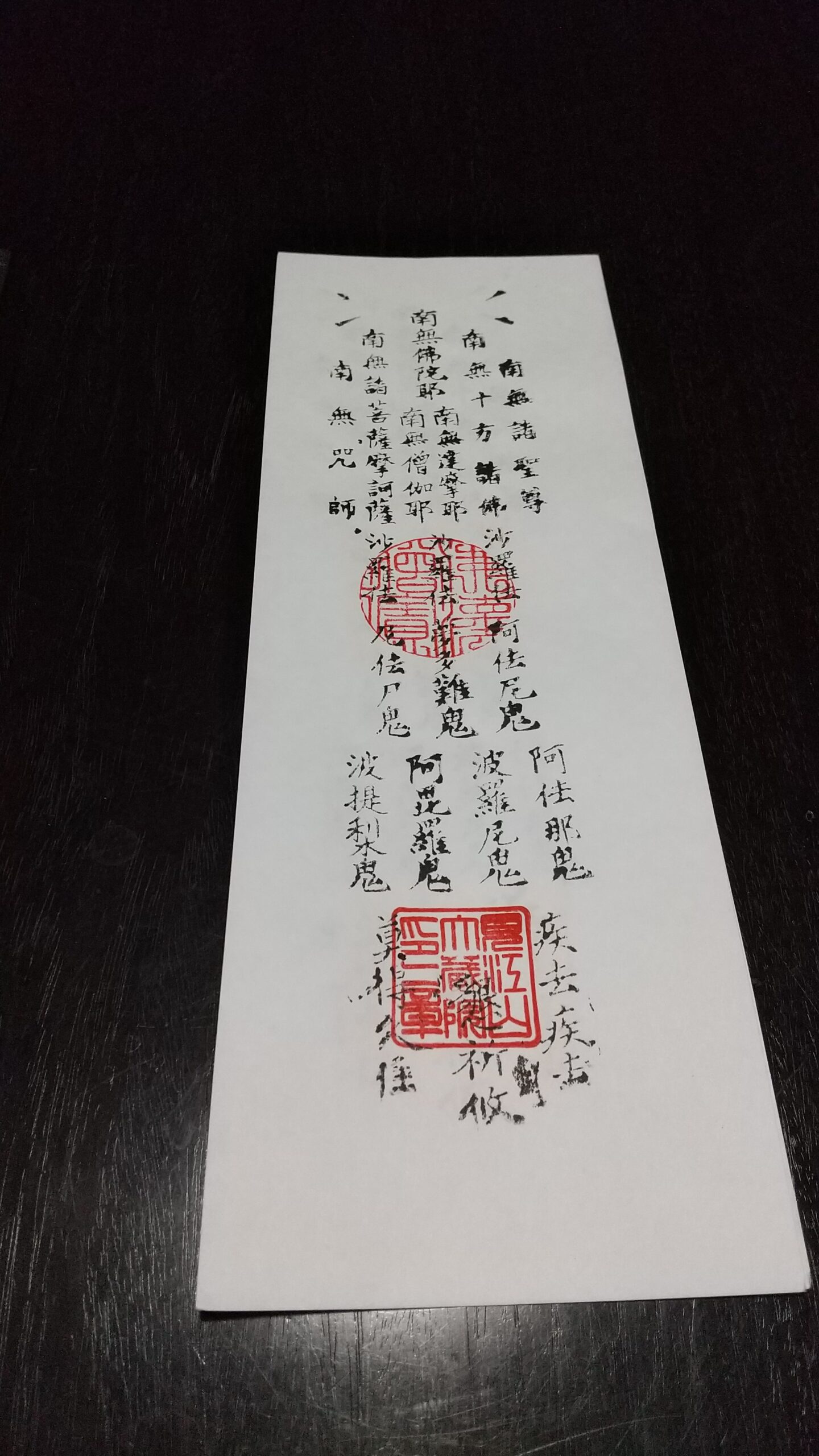

コレラが流行ったため、御札を配る

(右下の写真、関連記事はこちら)

明石藩家老の池田氏(当院 檀家)から出家された

澤栄和尚と交流

澤栄和尚より山門が 寄贈される

第十三世 月窓和尚

(明治二十六年八月十五日 没 )

第十四世 誠洲紹實和尚

( 昭和十二年八月二十日 没)

第十五世 東冥和尚

(大正四年七月一日 没)

第十六世 宗峰恵超和尚

(昭和六十三年四月二十八日 没)

当時の南禅寺管長 柴山全慶禅師を招き

開山 中巌円月禅師の

六百年大遠忌を挙行

鐘楼を建築

茶室を建築

第十七世 藏峰憲宗和尚

(平成十九年五月四日 没)

現存の庫裏を改築・増設

第十八世 隆峰徳宗和尚

(2022年 現住)

令和元年、本堂を再建